|

|

L'église Sainte-Croix

Trésor pour les yeux et pour l'esprit |

|

L'église et la chapelle Saint-Wolfgang au

fond.

L'église et la chapelle Saint-Wolfgang au

fond. |

Kaysersberg situé au pied de son château ruiné

jouissait dès la fin du Xlll siècle d'importants droits

et privilèges, faisant partie de la Décapole de la

ligue des dix villes impériales d'Alsace.

Le grand nombre de belles maisons et les trésors artistiques

de son église sont la meilleure preuve du grand développement

des XV et XVI siècles

|

|

|

Peu après la fondation de la ville par les Hohenstaufen,

on commença à ériger l'église dédiée

à la Sainte-Croix (1227) dont elle possédait probablement

déjà une relique. Une statue (moderne) de l'Impératrice

Hélène dans une niche du fronton de l'église

et celle de l'Empereur Constantin, son fils, sur la belle fontaine

devant le sanctuaire rappellent la tradition suivant laquelle l'Impératrice

Hélène aurait découvert la vraie croix en 327

à Jérusalem. |

|

|

| Deux conceptions architecturales |

|

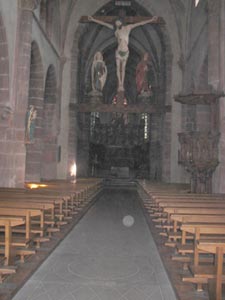

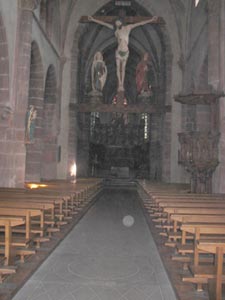

L'église de Kaysersberg tire son charme et son intérêt

de la rencontre de deux conceptions architecturales différentes.

Elle fut conçue dans un esprit roman influencé

par l'idée gothique pénétrant de plus

en plus en Alsace.

Le portait ouest avec ses arcs en plein-cintre, ses rangées

de colonnes à chapiteaux enjolivés de palmes

et de sirènes est une copie manifeste des portails

romans d'églises alsaciennes.

Au contraire dans la nef, la lourdeur des formes périmées

doit céder la place à la nouvelle légèreté

et l'élégance fonctionnelle du gothique naissant.

A l'intérieur du sanctuaire la tension entre les deux

styles se retrouve également. La profonde impression

que le visiteur en emporte est due aux piliers massifs et

à la hauteur de la nef principale.

|

|

|

|

Colonnes à chapiteaux du portail

|

|

|

|

|

L'église est longue de 29 m et sa hauteur à la clef

de voûte est de 12,35 m. Le transept et le choeur surélevé

abritent une crypte hexagonale dont les nervures de la voûte

sont interceptées par une colonne centrale. Au-dessus de

l'intersection de la nef s'élève sur des piliers massifs

un beffroi haut de 41 m. Sa forme actuelle remonte à 1827

où les Kaysersbergeois voulaient avoir une sonnerie de 5

cloches. A ce moment le clocher fut transformé et rehaussé,

sa flèche primitive remplacée par une calotte aplatie

L'abside triangulaire et la travée du choeur, remontent au

XVe siècle. A cette époque, le sanctuaire étant

devenu trop exigu, les travaux d'élargissement des bas-côtés

commencèrent le 20 juillet 1448, en la fête de Sainte

Marguerite. Une inscription sur la façade sud indique le

jour, de l'ouverture des travaux.

Les nefs latérales montrent de belles voûtes, gothiques

dont les clefs de voûte sont ornées d'écussons.

Sérieusement endommagée pendant la dernière

guerre mondiale (hiver 1944-1945), l'église a été

restaurée d'une façon parfaite.

|

|

| "Le Christ Colossal" |

|

La nef centrale est dominée par un calvaire monumental.

Cette œuvre nommée "Christ Colossal"

date de la fin du XVe siècle et le corps allongé

et svelte du Christ en bois de tilleul d'une hauteur de 4,25

m est disproportionné par rapport à celui de

la Sainte Mère et du Disciple bien aimé, Saint

Jean, mesurent quant à eux 2,60 m.

Au milieu du XVIII sjècle (vers 1766), le magistrat

en fonction considéra que ce calvaire "masquait

et défigurait toute l'église"...

Il le fit donc descendre et le relégua a la chapelle

St-Michel située derrière l'église.

Et ce n'est qu'en 1905 que cette œuvre fut remise à

sa place, place qu'elle occupe encore aujourd'hui!

|

|

|

|

|

|

Détail du retable

Détail du retable |

|

Ce qui frappe également à

l'intérieur du sanctuaire est l'importance et la richesse des

œuvres d'art datant principalement du premier quart du XVI siècle.

L'imposant autel de la passion qui domine le chœur est l'œuvre

de Jean Bongratz, de Colmar, et a été réalisé

en 1518. Autour d'un panneau central qui représente une crucifixion

déjà achevée, quatorze reliefs dorés et

polychromes relatent la passion du Christ depuis son entrée

à Jérusalem jusqu'à sa Résurrection.

Le retable est couronné de saint Christophe de l'impératrice

Hélène et de sainte Marguerite. Sur le revers du retable,

des tableaux de Matthias Wuest de 1622 racontent l'histoire de la

découverte et de l'exaltation de la croix.

Précisons que sur la maison Foltz située dans la Grand-rue

à Kaysersberg, le même artiste a peint des fresques beaucoup

plus révélatrices de ses talents. |

|

| L'art et la

prière |

|

Dans le bas-côté nord, au-dessus des fonts baptismaux

gothiques de 1448, Saint-Jean est bien à sa place car

il fut le premier à baptiser. En face, dans le genre

des anciennes statues de pèlerinage, Jacques le Majeur.

Nombreux furent les pèlerins qui l'ont salué

depuis qu'il fut sculpté en 1523 pour notre église

située sur la grande route des pèlerins entre

l'Allemagne et Saint-Jacques de Compostelle.

Dans le bas côté gauche, le Saint Sépulcre

est l'oeuvre de deux sculpteurs différents. Tandis

que le Christ remonte à l'époque du gothique

tardif (1448), les saintes femmes (1514) annoncent la Renaissance.

Le relief de la Déploration, œuvre la plus précieuse

de l'église de Kaysersberg, a repris tout son éclat

grâce à une excellente rénovation entre

1956-1957.

Pour les uns cette œuvre date de 1500 et pour les autres,

dont Hans Rott, elle date de 1521 et est l'oeuvre du maître

Georges Berringer, de Lucerne...

En comparant la même scène au retable on peut

discerner l'inégalité de perfection. Dans le

premier cas, le groupement des personnes est laissé

au hasard tandis que sur le relief de la Déploration,

chaque ligne, chaque pli de robe et chaque regard sont chargés

d'expression. L'artiste a eu le constant souci d'exprimer

la douleur sous toutes ses nuances. Le visage couvert de larmes

de Madeleine, sa chevelure défaite, l'incurvation expressive

de son corps se résument en un seul et même cri.

Tous les ans, des milliers de visiteurs franchissent le portail

de notre église. L'importance et la richesse des œuvres

d'art n'ôtent rien à la profonde sérénité,

que l'on' peut y trouver et qui invite au recueillement et

à la prière.

|

|

|

|

|

|

|

|

| Une horloge

dès 1511 |

Les archives municipales nous permettent de constater que

le premier document mentionnant l'existence d'une horloge, date

de 1511, année où le magistrat avait chargé

maître Goerg, serrurier à Colmar, d'installer une

grande horloge.

Tout au début du XVII siècle, c'est un horloger

de Brisach qui fut chargé de l'entretien annuel du mécanisme.

Puis, tout au long du XVII et du XVIII siècle, les délibérations

du conseil font état des réparations et de l'entretien

de l'horloge dont le mécanisme avait été

transporté à Colmar en 1785 pour y être

révisé.

Le 26 avril 1835, la ville approuva un devis pour la mise en

place de trois nouveaux cadrans.

A la fin de l'année 1865, Urbain Adam, horloger mécanicien

à Colmar, fut chargé d'installer une nouvelle

horloge à Kaysersberg, dont la réception eut lieu

le 20 février 1867... avec une garantie de 15 ans.

Après les dernières hostilités, la ville

chargea la maison Ungerer de Strasbourg de procède à

une révision complète des mécanismes de

l'horloge. Les travaux s'échelonnèrent de 1949

à 1950. Il fallut remplacer les cadrans et installer

un remontage électrique automatique.

Actuellement, la nouvelle horloge de l'église paroissiale

est réglée par micro-ordinateur et reliée

directement à l'horloge de l'observatoire de Strasbourg.

|

|

|

|

|